IT業界や建築業界における一般的なプロジェクト管理手法では、「クリティカルパス(Critical Path)」という概念が重視されます。本記事では、クリティカルパスの概要や書き方、活用ポイントについて詳しく解説します。

クリティカルパスとは

システム開発や建築などのプロジェクトには多くの作業工程があり、関わる人員も多くなります。そのため、期間内に作業を完了させるための進捗管理を適切に行っていないと、プロジェクトが予定通りに進まないことも考えられます。1つのタスクが終わらないうちは、次のタスクを始められない場合もあり、タスク同士の関係性を把握しておくことも重要です。

「クリティカルパス」とは、直訳すると「重大な経路」を意味します。プロジェクトを進めるうえで、スケジュール管理に影響が出る作業工程のことを指す用語です。クリティカルパスはプロジェクトの開始から終了まで、すべての工程の所要時間を見積もります。そして、その合計がどの作業工程よりも大きくなります。つまるところ、全体の作業工程に要する時間を示すものです。

ほかの工程をどれだけ効率化し短縮できても、クリティカルパスの作業工程を必ず経なければ、プロジェクトは計画通りに終了しません。クリティカルパスを明らかにすることは、特にプロジェクト業務の多い業界において有効です。IT・製造・建築などが代表的ですが、そうでなくても業界を問わずプロジェクト管理(プロジェクトマネジメント)やスケジュール管理に活かせます。

クリティカルパスがビジュアルに設定可能な働き方管理ツールAsanaの使い方は「【公式】Asana 基本の使い方を紹介!初心者必見!」をご確認ください。

プロジェクト管理におけるクリティカルパス重要性

プロジェクト管理において、クリティカルパスを明らかにすることは、どのようなメリットがあるのでしょうか?主に以下2つのメリットにより、クリティカルパスはプロジェクト管理で重要な役割を果たします。

作業の優先度を決められる

プロジェクトの工程はどれも重要で、可能な限り遅れを避けたいところです。クリティカルパスを作成すれば、プロジェクトの基幹となる作業工程の洗い出しができ、それに応じて作業の優先度を決められます。

クリティカルパスの作業の遅れは、工程全体の所要時間に影響を及ぼすため、プロジェクト全体のアラートとして機能させることが可能です。逆にいえば、クリティカルパスに問題や遅延が発生した場合、速やかに対応しなければなりません。あらかじめ重要な作業工程がわかっていれば、そこに資材を投じ、優秀な人材を配置できます。このように適材適所を実現する点も見逃せないメリットです。

スケジュール管理を効率化する

プロジェクトは計画した完了日前に作業の全てを終わらせることが理想です。クリティカルパスが明らかになると、プロジェクト全体にかかる合計時間や必要なタスク数を把握できるため、どうすれば効率よくプロジェクトを進められるか検討しやすくなります。クリティカルパスで想定していた時間より早く終えられれば、プロジェクト全体の進捗にゆとりが生じ、日程の短縮に役立ちます。クリティカルパスの進み具合を常に把握し、その都度対応することで、スケジュールの遅延を防げるのです。

あらゆるプロジェクトの工程を改善しながら、適切に滞りなく進めるクリティカルパスの管理手法は、プロジェクト管理のお手本であり、教科書であると言えます。

クリティカルパスを理解するメリット

クリティカルパスを理解することで、プロジェクトの進行に重大な影響がでそうなタスクの予測や、遅延がでたときのリカバリー手段の検討などができるようになるメリットがあります。

ここでは、3つのメリットを見ていきましょう。

遅延原因の事前予測ができる

クリティカルパスを把握することで、工数のかかるタスクや依存関係が可視化されるので、遅延原因となりうるタスクが事前にわかります。重いタスクの部分には、軽いタスクのメンバーをフォローに回すなどの施策を、事前にシミュレーションしておくことも可能です。

例えば、システムを構築する場合です。機能ごとにタスクをメンバーに割り振りますが、中には複雑な機能を担当するメンバーもでてきます。このとき、クリティカルパスを事前に把握しておけば、複雑な機能を作る際に予想よりも工数がかかるかもしれないという予測が立てられますので、あらかじめスキルの高いメンバーを配置するなどの対策が立てられます。

遅延原因となりうるタスクの事前予測ができるということは、プロジェクト全体の遅延を回避するための施策を事前に検討できるということです。

リカバリー手段の検討ができる

事前にクリティカルパスを把握しておけば、万が一のタスク遅延に対しても、冷静にリカバリー手段を検討できます。

プロジェクトが進行する中、やはりクリティカルパスの部分で遅延がでるようであれば、事前シミュレーションした通りにタスクをメンバー同士でフォローしたり、プロジェクト日程の調整をしたりできるのです。

例えば、上述したシステムを構築する場合です。複雑な機能を作る際に予想よりも工数がかかるかもしれないという予測が立ちますので、ほかのメンバーをそのタスクのヘルプへ回す体制を整えておくことも可能でしょう。

プロジェクト全体の効率的なスケジュール管理ができる

プロジェクト全体の流れとクリティカルパスの把握により、クリティカルパス以外のタスクで納期あるいは工数を調整するなど、効率的なスケジュール管理ができます。

例えば、クリティカルパスを把握しておけば、スケジュール短縮のための最短工数を知ることもできるのです。

クリティカルパスから導き出せるものとして、以下タスクの開始・終了があります。

- ES(Early Start):最短でタスクを開始できる期間

- EF(Early Finish):最短でタスクを完了できる期間

- LS(Late Start):最遅でタスクを開始する期間

- LF(Late Finish):最遅でタスクが終了する期間

これらを把握することで、プロジェクトの完了が前倒しにできる可能性や遅延する可能性の要因を導き出せます。

クリティカルパスを書く上での事前知識

プロジェクトの現場でクリティカルパスを求める際は、以下の4つのキーワードを押さえることが基本です。

最早開始

タスクを始動できるもっとも早い時期のことです。もっとも早く取りかかれる時期にタスクを始動すれば、作業進行にゆとりが生まれるので、プロジェクトの途中で予期せぬトラブルなどにより遅れが生じても、修正・挽回できます。ちなみに、プロジェクトの最初のタスクであれば、最早開始はゼロとなります。

最早終了

想定されるもっとも早いタスクの終了時期のことです。最早開始に「タスクにかかる時間」を加えれば求められます。

最遅開始

プロジェクトに遅れを生じさせないために、最大限許されるタスクの始動時期のことです。タイムリミットの最遅開始時期に始動しなければ、プロジェクトに遅延が発生します。

最遅終了

プロジェクトの遅れを生じさせないために最大限許される、タスクの終了時期のことです。どんなに作業進行が遅れても、最遅終了の時期には作業を終わらせる必要があります。

クリティカルパスの書き方・求め方・使い方の手順

それでは、クリティカルパスの書き方と求め方について、手順を追って見ていきましょう。

1.プロジェクトタスクの洗い出し

まずは、プロジェクトを完了させるために必要なタスクを洗い出します。クリティカルパスのためには、この工程が最も重要です。プロジェクト全体を把握してタスクを細分化することで、各タスクで必要な工数(日数)が把握できます。

以下、タスクを細分化して、それぞれのタスクが完了するまでの日数を洗い出した例です。

例)

|

タスク |

タスクが完了するまでの日数 |

|

タスク1 |

1日 |

|

タスク2 |

3日 |

|

タスク3 |

4日 |

|

タスク4 |

7日 |

|

タスク5 |

8日 |

|

完了 |

9日 |

2.PERT図の作成

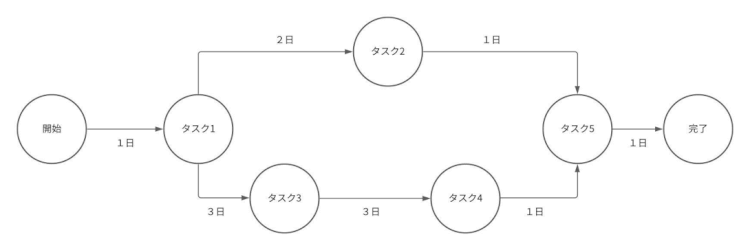

洗い出したタスクはPERT図にて可視化します。PERT図とはプロジェクトマネジメント手法に活用されるものです。

PERT図を作成することで、プロジェクトに必要なタスクの処理順序を、ネットワーク図やフローチャート図として可視化できます。タスクが図として可視化されることで、プロジェクトが開始されてから完了するまでのタスクの流れや依存関係が図式化されるため、とても見やすくなるのです。

PERT図の書き方は以下のようになります。例として、上述の表のタスク日程でタスクが完了するまでの日数を示した図としています。

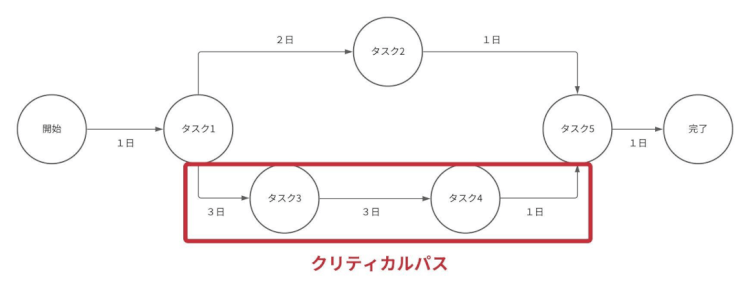

3.クリティカルパスの特定

PERT図が完成すると、タスクの順序や依存関係が明確化しますので、それぞれのタスクの重み(工数・日数)を考慮してクリティカルパスを特定します。

例えば、上述のPERT図からクリティカルパスを特定するならば、最も完了日数を要する「タスク2→タスク4→タスク5→タスク6」の経路がクリティカルパスであると判断できるのです。

このクリティカルパスは、以下のような判断材料として使えます。

- タスク5を開始できるのは、タスク2・タスク3・タスク4が完了してからである

- タスク5を開始できるのは、最短でも8日後である

- タスク2は、比較的工数に余裕をもたせることができる

- タスク3およびタスク4でトラブルが発生した場合、プロジェクトが遅延する可能性がある

- タスク2の完了後、タスク3およびタスク4のヘルプとして人材を配置できる可能性がある

などです。

このようにクリティカルパスを使って全体を見渡し、プロジェクトを進行していくことでリスク管理や効率化に役立ちます。

クリティカルパスの使い方・活用ポイント

クリティカルパスのメリットを十分に活かすには、その使い方と活用ポイントを押さえることが大切です。ここでは、クリティカルパス上手に利用するためのポイントについて解説します。

クリティカルパス特定にはツール利用

手書きのPERT図によってクリティカルパスを明らかにしようとする場合、かなりの手間がかかります。短期のプロジェクトならそれほど負担になりませんが、長期のプロジェクトともなると、クリティカルパスを特定するだけでも大変です。プロジェクトの途中でタスク変更があった場合にも対応しづらくなります。

その点、ツールを使えば計算する必要がなく、クリティカルパスの特定を自動的に行えます。途中でタスク変更が生じても簡単に編集できるうえ、計算ミスなどのヒューマンエラーも減らせます。クリティカルパス作成ツールと、タスクの進行状況や完了予定日を把握するタスク管理ツールを併用すると、作業工程の効率化に大きく役立つでしょう。

クリティカルパスを基にスケジュール調整

明らかにしたクリティカルパスは、そのままにしておくのではなく、それを短縮するための改善が必要です。プロジェクト完了の最長時間を表すクリティカルパスを基に、プロジェクトのスケジュール進行を調整し、短縮化できれば全体の所要時間を縮められます。

短縮する方法としては、主に「リソースの追加」と「並列タスクの実行」の2つが挙げられます。人や資源を投入し、リソースを追加すれば、プロジェクト全体の所要時間を減らせます。また並列タスクの実行、つまり「あるタスクの終了を待たずに後続のタスクを始動させる」ことでも、時間削減が可能です。

ただし、リソースを追加する場合は人件費などのコスト増が懸念され、並列タスクを実行する場合はプロジェクト管理の難易度が高くなります。どちらも一長一短のある方法ゆえ、慎重に検討する必要があるでしょう。

クリティカルパスを導き出せるツール

クリティカルパスは、手書きやスプレッドシートでも容易に作成できますが、プロジェクト全体をツールで管理するならば、クリティカルパスも導き出せるツールを利用すると効率的です。

プロジェクト管理ツールは多くの選択肢がありますが、例えばAsanaは、プロジェクト管理ができるクラウドサービスで、リストビューやタイムライン、ボードなどさまざまな形式でタスク管理が行えます。プロジェクトのグリッドビューレイアウトでは、チームでプロジェクトのタイムラインやクリティカルパス、タスクの期間や依存関係などが確認できるなど、プロジェクト管理に必要な機能を簡単な操作で効率的に行える特徴をもっています。

プロジェクト管理を効率的に、かつ視覚的にもわかりやすく行うためにも、タスク管理はもちろん、タスク同士の依存関係やクリティカルパスを簡単に可視化できるツールを利用することをおすすめします。

クリティカルパスの注意点

クリティカルパスは、実際に確認しようとすると意外と難しいものです。その難易度はプロジェクトの大きさや煩雑度に比例して難しくなります。

よくある間違いとして目立つ大きな作業がクリティカルパスとして捉えられがちですが、例え小さなタスクでもクリティカルパスとして成立することがあるため、そのことを認識する必要があります。

そのためプロジェクト全体を俯瞰できることに加えて、そのタスクレベルの内容や意味なども事前に把握する必要があるのです。一般的にクリティカルパスはプロジェクト開始前に把握しておきます。

まとめ

クリティカルパスは最長のタスク経路を特定することで、タスクの優先順位を決め、スケジュール管理を効率化します。プロジェクト管理において、クリティカルパスを明確にし、それに基づいて改善活動を行うことは、プロジェクトを効率的にかつ円滑に進めるうえで欠かせない作業です。

プロジェクト管理を改善するには、業務を効率化するワークマネージメントツール「Asana」の導入がおすすめです。Asanaを使用すれば、適切な仕事管理が可能となり、プロジェクト全体の効率化が実現します。プロジェクト管理に課題を感じている場合は、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。

- カテゴリ:

- プロジェクト管理