タスク管理とは?ToDo管理との違いやその意味、効率化の方法を解説

企業における仕事は、タスクで構成されます。このタスクをしっかりと管理することで企業は円滑な活動を行うことが可能となります。タスク管理とは仕事を効率的に行うために有効なプランのための管理方法のことです。多くの企業でタスク管理が行われていますが、体系的に理解されていない方も多いのではないでしょうか。この記事ではタスク管理とは何かやその必要性、方法などの役立ち情報について解説します。タスク管理について正しく把握し、仕事の効率を高めましょう。

更新日:2022年4月27日 タスク管理術などの追加

2022年5月18日 タスク管理ツールを追加

2022年7月12日 タスク管理術GTDおよびポモドーロ効果についての記述を追加

2022年7月15日 タスク管理術アイゼンハワーマトリックスを追加

タスク管理とは?概要をご紹介

「タスク」や「タスク管理」は、ビジネスの現場で日常的に頻出するキーワードです。ここではタスク管理とは何か、1つずつ順を追って簡単に解説します。

そもそもタスクとは

人間から見た仕事の最小単位を「タスク」、コンピュータから見た仕事の最小単位を「ジョブ」と言ったりします。任された仕事を細分化したものがタスクです。

たとえば幹事として忘年会の準備を任されたとしましょう。このとき「忘年会の準備」と言うプロジェクトが発動します。このプロジェクトは複数のタスクから構成されます。例えば、幹事が行うべきタスクの種類としては、「日程や予算を決める」「参加者を募る」「開催場所を決める」などがあげられます。

タスク管理の意味

タスク管理とは、言葉の通り「タスク」を「管理」することです。ある仕事を任された場合に、タスク管理ではその仕事を完了するのに必要な作業(「タスク」)に分解します。その後、その仕事を完了するにあたり、行うべきタスクの優先順位の把握や順番決めをし、進捗管理をしながら作業をすすめます。

上記の忘年会の例で言えば、日程や予算が決まらなければ参加者を募れませんし、参加者の数まで把握できなければ開催場所を探すことができません。そのためタスク管理の優先度・順位は「日程や予算を決める」>「参加者を募る」>「開催場所を決める」という順番になります。

タスク管理をする必要性

仕事をする際には、1人で複数の作業を同時に抱えることもあります。そんなときに役立つのがタスク管理です。任された仕事をタスクに分解し、優先順位や順序を考慮することで、行うべきタスクの全体像をすっきりと把握できます。タスク対応を忘れることも防げ、タスク管理をすることによって正しい順序で作業を進められるため、効率的に仕事をすすめられます。

個人でなくチームで仕事をする場合も同様です。複数人からなるチームに任された仕事をタスクに分解し、優先順位などに基づきメンバーに振り分けます。管理職が正しくチーム管理を行うことによって、チーム内のタスクが可視化され、チーム全体としての効率性がアップするのです。このことから、タスク管理はチーム力(チームワーク)向上にも寄与することがわかります。

タスク管理はToDoと何が違う?

タスク管理と同義として使われる「ToDo管理」と言われる方法もありますが、正確には違うものです。確かに、ToDo管理もタスク管理同様、やるべき作業を管理することを指しますが、タスク管理は期日までに終わらせるべき作業の管理を、ToDo管理は先延ばし可能な作業の管理をいいます。期日の設定の有無によって呼び方が変わっているのです。

ToDoとは?

タスクと同じような意味で使われる用語に、「ToDo」があります。これは、直訳すると「~するべき」「~する必要がある」「~しなければならない」といった意味になります。

ビジネスシーンだけでなく、家事や勉強、趣味などの場面でも「ToDoリスト」という用語がよく使われます。ToDoリストとは、その日や週、月などに「やるべきこと/したいことなど」を書き出したリストのことです。

ToDo管理との違い

タスクとToDoは、しばしば混同されがちな用語ですが、両者の間には若干の違いがあります。それは、タスクは「期限までにやるべきこと」というニュアンスを強く含むのに対し、ToDoは「いつか実行しなければならないが、必ずしも明確な期限が決まっているわけではない」ことです。

わかりやすい例を挙げると、「〇月〇日までに、担当者にメールを送信する」のがタスクで、「机の上を整理するために、必要のない書類や資料を処分する」がToDoです。前者では明確な期日が設けられていますが、後者はそうしたリミットが特にないため、不都合さえなければ実行は明日でも1ヶ月後でもよいわけです。

また、タスクと比較してToDoは、「より細分化された作業を記したもの」という意味合いで使用される場合があります。例えば、「〇月〇日までに、担当者にメールを送信する」というタスクに対して、「メールの文面を推敲する」「上司に確認する」などの作業がToDoに当たります。

このように、タスクとToDoにはニュアンス上の違いがありますが、ビジネスシーンではタスク管理とToDo管理がまとめて語られることもあります。

プロジェクト管理との違い

もう1つ、タスクと混同されやすい用語に「プロジェクト」があります。タスクが個人に課せられた仕事(作業)であるのに対して、プロジェクトは「ある目標を達成するために組織されたチーム、またはその計画の内容」を指します。

プロジェクトは、タスクと近い意味に捉えられることがありますが、実際は一つひとつのタスクが集まりプロジェクトを構成しています。チームのメンバーが割り当てられたタスクを遂行していくことで、プロジェクトの目標が達成されるのです。

例えば、「飲食店の新規出店」というプロジェクトがあったと仮定してみましょう。これを細分化すると、「地域マーケティング調査」「物件の選定・契約」「店舗改装工事」「正従業員・アルバイトの新規採用」「仕入先の選定・契約」「営業許可申請」などのタスクに分けられます。

タスクとプロジェクトは異なるものです。しかし、プロジェクトを成功に導くためには、それを構成するタスクが予定どおりに遂行されることが不可欠でしょう。つまり、個人が課せられたタスクを適切に管理・遂行していくとともに、メンバー全体でプロジェクト全体の進捗状況を可視化・共有できる仕組みが重要なのです。

タスク管理に「苦手」はない

よくタスク管理が苦手という人がいます。前提として念頭に置いていただきたいことが、まずは「タスク管理が苦手」という認識を持たないことが大切です。

「スポーツが苦手」というのは人間の運動神経が関係しており、幼少時代の過ごし方や遺伝子的な要素が強く影響するためどう頑張ってもできないことはあります。また、「ピーマンが苦手」というのはこれも味覚神経によるものなので、どんなに頑張って食べても美味しく感じるのは難しいでしょう。

その一方で「タスク管理が苦手」というのは単にポイントが押さえられていないだけなのです。「私はタスク管理が苦手」と自己暗示のような状態に陥ってしまうと、負のスパイラルに入り、その状況からなかなか脱せないことの方が大きな問題と言えます。この状況から脱するには、まず「自分はタスク管理が苦手なのではなく、押さえるべきポイントを知らなかっただけ」と認識することから始まります。

タスク管理が上手くできない原因

タスク管理が上手にできない方には共通の原因があると考えられます。ここではそれをご紹介します。

頭の中でタスクを整理しようとしている

人間が脳内に置いておける事柄はせいぜい3~5個と言われています。つまり、10個やそれ以上のタスクを覚えておき、全てを効率良く実行するなどという行為はそもそも不可能です。しかしタスク管理が上手にできない方の多くは全てのタスクを頭の中で整理しようとするため、結果的にタスクの抜け漏れが必ず発生し「タスク管理ができない」という状態になります。

タスクを細分化できていない

2つ目の原因は、あるタスクを遂行するにあたって「細かいタスクを設定できていない」ことです。例えば「Webサイトに記事を投稿する」というタスクがあるとします。一見すると1つのタスクと考えられますが、これには「記事を執筆する」「CMSに記事を設定する」「URLを設定する」「アイキャッチ画像を設定する」「カテゴリを設定する」「説明欄を記入する」「コンテンツの最終チェックを行う」「バナーを設置する」「公開する」など複数の細かいタスクが存在します。こうした細分化されたタスクを意識できないことで、結果的に脳の記憶容量を超えてタスクの抜け漏れが起きやすくなります。

1日のうちにタスクを詰め込みすぎている

1日のうちにこなせるタスクの量は限られています。しかも、その量は想像以上に少ないものです。タスク管理が上手にできない方の大半はその日こなすべきタスクを詰め込みすぎ、常に複数のタスクに注意が向いている状態なので必然的に生産性が下がり、どのタスクも中途半端という状態になってしまいます。また、タスクに埋れてしまい今やらなくても良いタスクなどに目が向いてしまうことも問題です。

「できません」と言えない

ビジネスの中で「タスクが無くなる」ことはありません。常に何かしらのタスクを抱え、完了したタスクがあれば新しく発生するタスクもあります。その中で上司や同僚から「これお願い」と言われたタスクに対して「できません」と言えないことで、自分のキャパシティを超えたタスクを抱えてしまっている方も多いでしょう。

すべて自分で解決しようとする

1つのプロジェクトには複数のタスクが存在します。チームで仕事をする場合には適材適所でタスクを割り振る必要があります。実際に周りの人を巻き込めばすんなりと終わるタスクも自分だけで解決しようとすると大きな時間が必要になります。そのため完了が遅くなり、他のタスクにも影響が出てしまうのです。上長や同僚に相談しながらタスクを細分化してチームで解決することを心がけると良いでしょう。

スケジュール管理が上手くない

仕事のタスクには、必ず納期が存在します。しかし、たくさんのタスクに囲まれてしまうとその納期の管理ができずにダスクに溺れてしまうという現象があります。本来であれば今日やるタスク、近日中にやるタスクなど明確に仕分けしておくことで頭の中が整理できるようになるはずです。

タスク管理を上手にこなすには?

上記の原因を読んで、「覚えがある」と感じた方は多いのではないでしょうか?原因を知れば、対策ができます。それでは、タスク管理を上手にこなすためのポイントを確認していきましょう。

マインドマップでタスクを吐き出す

細かい書き方については省略しますが、頭の中にあるたくさんのタスクを整理するには「マインドマップ」がとても有効です。無地の白紙に大きなプロジェクトやタスクから細分化されたタスクを書き出すことで、かなり頭の中をスッキリとさせて脳の容量を確保できます。何より、自分が今やるべきことが明確になるため、それだけで「タスク管理ができない」状況から脱した気分になれます。ここで言いたいのはマインドマップを使うことではなく、一つのプロジェクトを細分化して全体像を掴むことが重要です。

タスクごとに優先順位、期日などを決める

当然、「タスク管理が上手になった」気分だけではいけないので、次のタスクごとに優先順位と期日などを決めます。タスクというのは全てが同じ重要度ではないので、実行すべき順位があります。これが把握できないといわゆる「タスク管理が上手にできない」状態になってしまうので、必ず優先順位をつけましょう。また、それぞれのタスクごとに期日を決める必要があります。

タスクごとの完了時間を見積もる

日々生まれるタスクの中に真新しいものは意外と少ないものです。多くのタスクはこれまで繰り返し行われてきたものなので、過去の経験を元にタスクの完了時間を見積もりましょう。その際は楽観的に見積もるのではなく、自身のスキルはキャパシティをしっかりと考慮して見積もってください。

リマインドの仕組みを作る

タスク管理を上手にこなすための重要なポイントが「リマインド」です。タスクを整理し、優先順位を付けても1日で全てのタスクが完了するわけではないですし、新しいタスクはどんどん生まれます。その中で、タスクを忘れないようにリマインド(思い起こす)の仕組みを作ることが重要です。

「シングルタスク」を心がける

冒頭で述べたように人間の脳はマルチタスクに向いていません。ならば「シングルタスク」に切り替えてしまえば良いのです。つまり、複数のタスクを少しずつ遂行するのではなく、「1つのタスクがある程度完了してから次のタスクに移行する」というスタイルで実行していきます。その中で新しいタスクが舞い込んできたり、返答すべきメールを受信したりと状況は常に変化します。そんな時は新しいタスクをいったんメモ帳等に書き出し、まずは目の前のタスクに集中する時間を確保します。これは科学的にも証明されていることで、生産性を向上させる重要なポイントです。

タスク管理3つの方法について

タスク管理の方法は複数あるので、ご自身やチームに合うものを選びましょう。紙とペンを使ったすぐに実践できるアナログな方法から、タスク管理などに特化したツールを使った方法まで紹介するので、参考にしてください。

手書きでタスクを整理して管理する

手帳やノート、付箋などの紙にタスクを書いて管理する方法です。個人でタスク管理をする場合には、紙にタスクを列挙し、自分でわかりやすいように優先順位付けするだけでも、立派なタスク管理になります。終わったタスクは二重線で消したり、付箋なら剥がすだけなので便利です。この管理法により抱えているタスクの内容が把握しやすくなり、対応漏れを防いだり効率的にタスクを進めたりできます。

チームでタスク管理を共有する場合には、1つ1つのタスクを付箋に書き、ホワイトボードへ張り付けるとよいでしょう。その際、進捗状況(未着手・実行中・終了など)や担当者といった情報で表形式にしてまとめると、タスクが見やすく整理できます。

表作成ソフトを利用して管理する

Excelなどの表作成ソフトを使ってタスク管理をするのも1つの手です。この場合、タスクの内容をはじめ進捗状況(未着手・実行中・終了など)や期限日・完了日などを基に表を作成して管理をします。たとえば「未着手のタスクは赤、終了したタスクは青」など色分けするようにすれば、さらに見やすくなるでしょう。またExcelを社内の共有フォルダに置いたり、オンラインで共有できるGoogleスプレッドシートを使ったりすれば、チームでタスク管理する際にも有用です。

タスク管理ツールを利用して管理する

タスク管理を行うための専用ツールを使う方法もあります。タスク管理を行うのに必要なインターフェースがあらかじめ用意されているため、表計算ソフトを使うときのような準備や作成したファイルの管理などは必要ありません。

タスクが発生した場合にタスクを登録する仕組みや、それを一覧化する「タスクリスト」、タスクの進捗状況・期限をグラフにして可視化できる「ガントチャート」、ファイル添付・検索機能・フィルタ機能などは、多くのツールが基本機能として備えています。また、チーム内で実施可能なチャット機能やタスクごとに意見交換できる機能、ファイル共有機能などを搭載しているツールも存在します。ツールによって使える機能はさまざまなので、使いたい機能があるか確認してから使用しましょう。

具体的なツールとして、直感的なインターフェースで簡単な操作が可能な個人のタスク管理からプロジェクト管理までオールインワンで対応可能と注目されている「Asana(アサナ)」や、個人・小規模チーム向けに無料で使えるクラウド型の「Trello(トレロ)」、「Backlog」などがあります。セキュリティ要件なども踏まえて自社の業務に必要な機能を備えつつ、予算にあうものを選びましょう。

タスク管理の注意点と成功ポイント

誤った方法でタスク管理を行っていると、思うような効果を得られません。ここでは気を付けたいことに的を絞ってタスク管理を行うポイントを紹介します。

タスクを細かく分解する

まず1つ1つの仕事をできるだけ細かいタスクに切り分けましょう。それによって、タスクごとの工数・所要時間・関係するメンバーなどの情報が把握しやすくなります。チームでタスクを共有する場合も、それぞれのメンバーに適切に割り振られているか、負担が重くなってしまっているメンバーがいないかなどチェック可能です。

優先順位をつける

タスク管理をする際には、適切に優先順位をつける必要があります。優先順位の付け方にはいくつかありますが、縦軸に「重要度の高いもの、低いもの」を、横軸に「緊急度の高いもの、低いもの」を配して分類するのも1つの手です。

この場合、重要度が高く、かつ緊急度の高いものを最も優先順位の高い作業と位置づけましょう。次に重要なのは重要度が高いもの+緊急度が低いタスクです。緊急度が低いとはいえ、対応する価値が高いタスクであるため、できるだけ優先して対応するようにしましょう。

重要ではないものの緊急性の高いタスクは3番目に優先すべきですが、この種類のタスクにばかり時間をとられていると、より優先度の高いタスクにかける時間が少なくなるため気を付けなくてはなりません。重要度も緊急度も低いタスクに関しては、工数の無駄になってしまう可能性もあるので、できるだけ減らすように心がけるとよいでしょう。

関係者と情報共有する

チームでタスク管理をする場合は、優先順位・進捗・スケジュールをチーム内で情報共有します。そのためには前述したようにホワイトボードや表計算ソフト、専用ツールなどを活用するとよいでしょう。

ツール導入の際はしっかり検討する

タスク管理のために専用のツールを使う際は、まずチームにとって使いやすいものを選びます。チームの中でも、ツールを上手く扱えるかどうかは人それぞれですから、なるべく全てのメンバーが簡単に使えるものがおすすめです。ツールは大きくはインストール型とSaaS型に別れます。インストール型の場合にはWindows版しか用意されておらずMacbookやiPhoneなどに代表されるiOSに対応していないものもあるのでご注意ください。その点、SaaSモデルであればクライアント環境を選ばないのでおすすめと言えます。

また基本となる機能は同じでも、それ以外の機能はツールによって異なります。業務に必要十分な機能を備えたものを選ぶようにしましょう。

タスク管理術を一挙公開!

タスク管理が効果的に行われることで、業務の生産性を上げたりプロジェクトの完成度を高めることが期待できます。ここではタスク管理術で有名な6種類のテクニックを紹介します。

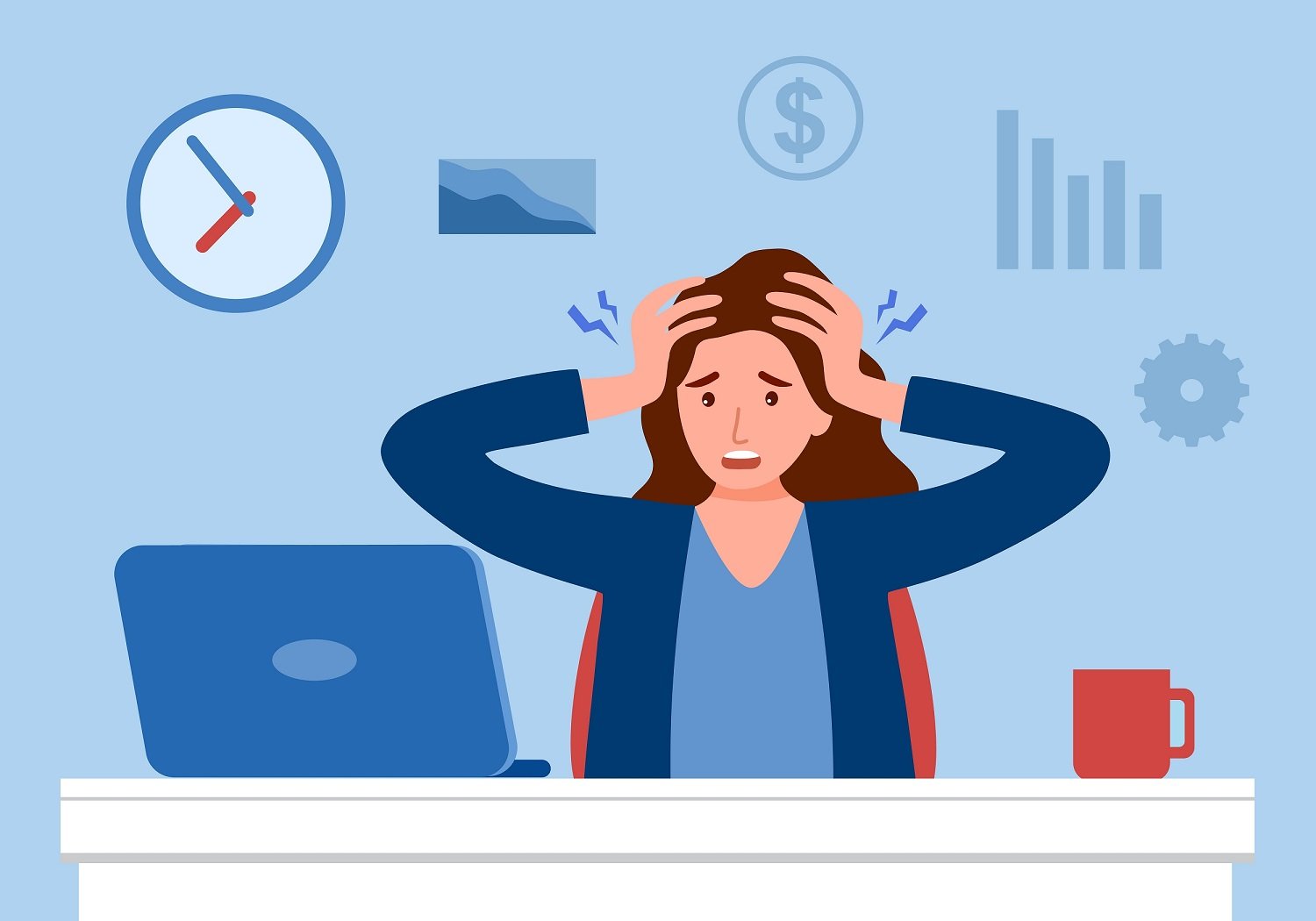

かんばん方式の管理

かんばん方式(ストア管理)は、付せんやホワイトボードなどを「かんばん(ストア)」に貼り付けて、タスク全体を可視化させる手法です。未着手・取組中・完了などのかんばんをそれぞれ作成し、進行状況に従って付せん状のメモを貼り付けたり移動させたりして全体の進捗管理を行います。付せんやスケジュール表を使う感覚で直感的に使いやすいので、比較的実行に移しやすいシンプルな手法です。色ごとのルールなど決めて、視覚的により分かりやすくするような工夫をするのもおすすめです。特に、不規則に発生する事務的な作業を集約して複数のメンバーで手分けして取り組みたい場合などに便利です。

SMARTを押さえた管理

タスクを予定通りに実行するために達成可能な目標の立て方として「SMARTの法則」があります。

これは、「具体的であるか(Specific)」「測定可能か(Measurable)」「達成可能か(Attainable)」「目標に関連しているか(Relevant)」「期限はいつか(Time-Bound)」という5つの基準で目標を検証するというもので、5つの基準それぞれの頭文字をとって「SMART」と呼ばれいます。

この法則に従えば、例えば目標は「売り上げ向上」というような曖昧なものではなく「1年間に500万個売り上げ達成」など具体的で測定可能なものである必要があります。そして、達成期日も目標に設定した上で、達成の成否を客観的に判断できるように基準を数値化することも必要です。

もちろん、この目標は現実に達成可能で、かつ個人または組織の利益に密接につながるものでなくてはなりません。SMARTを意識することで目的達成に近づくためのタスクを見極めやすくなります。

GTDを取り入れた管理

GTD(Getting Things Done)はコンサルタントのデビッド・アレン氏が提唱した世界的に有名なタスク管理術で、タスクを次に挙げる5段階のステップで進める方法です。

- 収集 タスク情報すべてを書き出しで情報収集する

- 処理 優先度、状況に応じてタスクを仕分けする

- 整理 付箋や管理ツールなど、自分のタスク管理方法に沿って整理する

- 見直し 1~3までの内容が実現可能であるか見直す

- 実行 タスクを実行する

この方法には作業の流れが明確になる効果があります。また、業務が明確になることでストレスを軽減する効果も期待できます。

時間割を作成しての管理

重要なビジネススキルの一つ、タイムマネジメントの手法として誰もが学校生活で経験している「時間割」が改めて見直されています。

これは、一つのスケジュール表に全ての予定やタスクを集約して「時間割」を作成する方法です。この時間割には、打ち合わせなどの他者が関わるタスクだけではなく「資料を読む」「通勤する」などの個人的なタスクも記入するのがポイントです。各タスクに限られた時間を割り当てることで、特定の時間帯に特定の作業に集中しやすくなる効果が期待できます。また、完了時刻を予測しやすいため、残業や納期遅れのリスクを下げることもできます。時間割は紙の手帳に作成することもできますが、Googleカレンダーに代表されるようなITツールを利用するとスケジュールをどこからでも閲覧したり書き込むことができるので便利です。

ポモドーロ・テクニックを使った管理

タスクの分類や進行管理、時間管理を徹底して行ったとしても、個々の人間の集中力や処理能力には当然限界があります。集中力が損なわれれば完成予定がずれこんだり作業ミスが発生しやすくなります。

まず25分間タスク遂行だけに集中し、その後に5分間休憩する、それを4回繰り返したら20分間の休憩を入れるという時間管理術です。このテクニックでは休憩中に仕事に関連する事柄に触れることは一切禁止されています。もちろん、タスクは25分で終わらせることのできる形でリストアップしておくことがポイントです。詳細に関しては後述いたします。

アイゼンハワーマトリクスによる管理

米国第34代大統領のドワイト・D・アイゼンハワー氏が実際に行っていたとされる手法で、タスクを4つのカテゴリーに分類する管理術です。この手法では「重要度」「緊急度」の2つの軸でタスクを分類し、「重要かつ緊急」「重要でないが緊急」「重要だが緊急でない」「重要でなく緊急でもない」の4つのカテゴリーに当てはめます。この分類を行った上で、「重要かつ緊急」にあてはまる作業を最優先事項として取り組み、「緊急でも重要でもない」カテゴリーの作業は自分が行う必要があるかどうか見直すことで無駄を省くことができるのです。

ToDoリスト

ToDoリストは、やることリストとも呼ばれます。やるべき業務をリストアップすることで、自分が取り組むべき業務が明確になり、作業漏れなどを防止できます。優先して取り組むべき業務の確認、仕事の進捗状況チェックにも活用可能な方法です。

ToDoリストは、紙とペンさえあれば作れるため、タスク管理初心者にもおすすめです。取り組むべき業務を漏れなくリストアップして記入し、優先順位を決めるだけでOKです。あとは、業務が完了したときにチェックを入れましょう。タスクのボリュームが大きいときは、なるべく細分化すると管理しやすくなります。

紙とペンさえあればToDoリストは作成できます。しかしデジタルToDoリスト作成向けにソフト・アプリも多数リリースされています。より手軽なタスク管理を実現するために、そういったツールの利用も検討してみましょう。

タスク管理表

タスク管理表は企業だけでなく、個人のタスク管理に用いられることも少なくありません。管理方法としては、やるべき業務の内容や開始日、終了日、重要度、進捗状況などを表にしてまとめます。

一目で業務の進捗状況を確認できることが大きな特徴で、業務の重要度をレベル訳しておけば「どの業務から取り組むべきか」も、各自明確に判断可能です。

ToDoリストと同様に、紙とペンさえあればタスク管理表は作成できます。ただ、手描きで表を作成するとなれば時間がかかるため、ExcelやGoogleスプレッドシートの利用をおすすめします。

タスク管理用に作られたExcelテンプレートも、インターネット上に少なからず存在します。そうしたものも活用し、デジタルのタスク管理表をスムーズに導入・運用していきましょう。

カンバン方式

プロジェクト管理やタスク管理の方法としてよく名前の挙がる「カンバン方式」は、業務の進捗状況をすばやく可視化できる方法として知られています。作業前や作業進行中、作業完了などといったステータス状況をボードに表示し、進捗を管理する方法です。

ボードを用意し、作業前、作業中、完了の3領域に区分し、それぞれのタスクを配置します。作業を開始した際は、作業前に配置していたタスクを作業中に移動させる、といった具合です。

ボードにタスクの状況を表示するため、チームメンバーで共有しやすい点がメリットです。チーム内でのコミュニケーションもとりやすくなり、それによって業務の効率化を図れます。ホワイトボードや付箋を使ったカンバン方式を用いている企業もありますが、視認性や作業性を気にするのなら専用ツールの導入がおすすめです。

WBS

Work Breakdown Structureの頭文字をとり、略してWBSと呼びます。これは、作業の分解と構造化を意味し、やるべき業務を細分化して構造化する手法です。

1つの作業を細かく分割し、順序決めや階層化を行います。そうすることで、取り組むべき作業が明確になり、チーム内での役割分担が容易になるというメリットまで生まれます。タスク間の関係性も一目で把握できるため、業務の円滑化にもつながるでしょう。

また、WBSで取り組むべき作業をピックアップできれば、後述するガントチャートへ反映させ、効率のよい作業プロセスの構築が可能です。そのため、WBSとガントチャートをセットで活用している企業も少なくありません。

ガントチャート

工程管理でよく活用されている表で、業務の進捗や期日などを管理する手法です。表の縦軸にはタスクをリストアップし、横軸には日付や時間を設定します。各タスクの横から棒グラフを展開し、作業開始日や終了日、担当者などを管理します。

ガントチャートも、進捗状況の可視化に効果的です。チーム全体での進捗を一目で把握でき、情報共有もできるためコミュニケーションの円滑化が期待されます。なお、ガントチャートの縦軸に展開するタスクは、WBSを用いて事前に細分化されることがほとんどです。

Excelでもガントチャートは作成可能ではありますが、現在では専用のツールもリリースされています。効率や視認性のよさまでを求めるのなら、専用ツール導入がおすすめです。

タスク管理をサポートするアプリ

タスク管理を本格的に行うためにはタスク管理ツールが必要不可欠です。日本においてはAsanaやBcklog、Stockといったアプリが多くの企業で用いられています。特に複数のプロジェクトやタスク、チームや部門横断のタスク管理においてはタスク管理ツールが必要不可欠と言っても過言ではありません。一般的にタスク管理ツールを導入すれば生産性を大幅に向上させることが可能なだけでなく、抜け漏れのない業務遂行がおこなえます。

「タスク管理ツールとは?おすすめのタスク管理ツール33選<クラウドや無料版>」では、日本国内・海外含めて活用されているタスク管理ツールについてご紹介しています。ご確認ください。

仕事のタスク管理における結局のポイント

タスク管理を行うこと自体はそれほど難しくありません。しかし、漠然とタスク管理の手法を導入しても、思った以上に効果を得られない可能性があります。タスク管理を行うには大切なポイントがいくつかあるため、まずはそれを理解しておくことが重要です。以下では、3つの大切なポイントを具体的に紹介します。

明確化

まずは、取り組むべき業務を明確にしなければなりません。取り組むべき業務が曖昧では、社員が何から手をつけてよいのかわからず、ムダな時間が増えてしまいます。「誰がその業務を担当するのか」「いつまでに完了させないといけないのか」「どれくらいの仕事量があるのか」といったことを洗い出しましょう。

タスクの洗い出しや細分化ができたら、可視化することも忘れないようにしましょう。特に、取り組むべき業務の量が多いケースにおいては、可視化しないと漏れやミスが増えてしまう恐れがあります。タスクをきちんと可視化することにより、作業漏れがないか、今どの程度作業は進んでいるのか、といったことを把握しやすくなるのです。

可視化の方法として、もっとも手軽なのは付箋を使う方法です。付箋にやるべきことを記入し、パソコンのモニターなどに貼り付けてタスクを確認します。そのほか、エクセルやGoogleスプレッドシートを使ってタスク管理表を作成するのもよいでしょう。

整理

やるべきことを洗い出したら、次は取り掛かるべき業務の順序を整理します。きちんと整理できていないと、後回しでも問題のない業務から先に手をつけてしまい、期日の迫っている作業が後回しになってしまう、といったことが起こりかねません。

このプロセスで重要なのは、業務の優先順位を決めることです。期日や他部署との関係性なども考慮し、優先的に取り組むべき業務の順番を決めていくとよいでしょう。優先的に取り組む業務を整理しておけば、対応漏れや期限切れのリスクも回避できます。

進捗管理

業務の洗い出しや優先順位の決定を行っても、きちんと進捗確認ができていないと遅延や対応漏れを招いてしまいます。このようなことが起きないよう、進捗状況をこまめに確認しなければなりません。

また、業務の進捗状況は自身だけでなく、チームで情報共有することも大切です。進捗状況を共有できていないと、誰がどこまで作業を進めているのか、誰が対応に遅れているのか、といったことが共有・把握し得ません。

逆にきちんと情報共有されていれば、「Aさんの作業が遅れているから自分の業務が終わったら手伝おう」「この進捗では間に合わないから人員を増やしてもらおう」といった判断がスムーズに下せるでしょう。そのためには、チームで進捗状況を共有できる仕組みづくりが必要です。

まとめ:タスクは時間や進捗管理に必須概念

タスク管理とは、任された仕事をタスクという細かい単位に分解して進捗などを管理する方法です。タスク管理をすることにより、1つの仕事を完了するための優先順位や進捗状況が可視化され効率的に対応できるメリットがあります。タスク管理について正しく理解して実践すれば、現在の仕事の効率も高めることができるでしょう。

- カテゴリ:

- プロジェクト管理

- キーワード:

- タスク管理